四国の旅 5日目は高知市内観光です

2年越しで実現した四国への6泊7日の旅。

※全体の流れは、こちらのまとめ記事をご覧になってください。

5日目は、高知市内を観光したのち、四万十方面に向かいました。

訪問地は、

①木曜市

②高知城

③ひろめ市場

④はりまや橋

⑤高知よさこい情報交流館

⑥龍馬の生まれた街記念館

⑦坂本龍馬 誕生地

⑧レッツゴーザンギ83

⑨ホテルサンリバー四万十

それぞれをご紹介していきますね。お付き合いください。

①木曜市

毎週木曜日に開催されているその名も木曜市。昭和元年からと長い歴史があるそうです。

当日がちょうど木曜日だったということで、朝一で行ってきました。

街路樹の脇の幅広い歩道に露店が所狭しと並んでいました。

果物、野菜、お花をはじめ、お弁当、おにぎり、パン、お饅頭まで。いろんなお店が並んでいました。

顔馴染みの店主と世間話をしながら、買い物をする。自分たちの住んでいる場所では見かけない光景。今の時代、消えてしまった良き日本の習慣がここにある気がしました。

②高知城

次は、高知城を訪れました。

こちらの追手門から入場します。

入城する前にあった掲示板に、高知城の概要の説明がありました。まとめてみますと、

・関ヶ原の功績を認められて、土佐の初代藩主となった山内一豊が築城

・全国に残る12の旧城の一つで、本丸の全建造物が完全な姿で残されているのは、全国でも高知城だけ

・国指定の重要文化財に指定されている

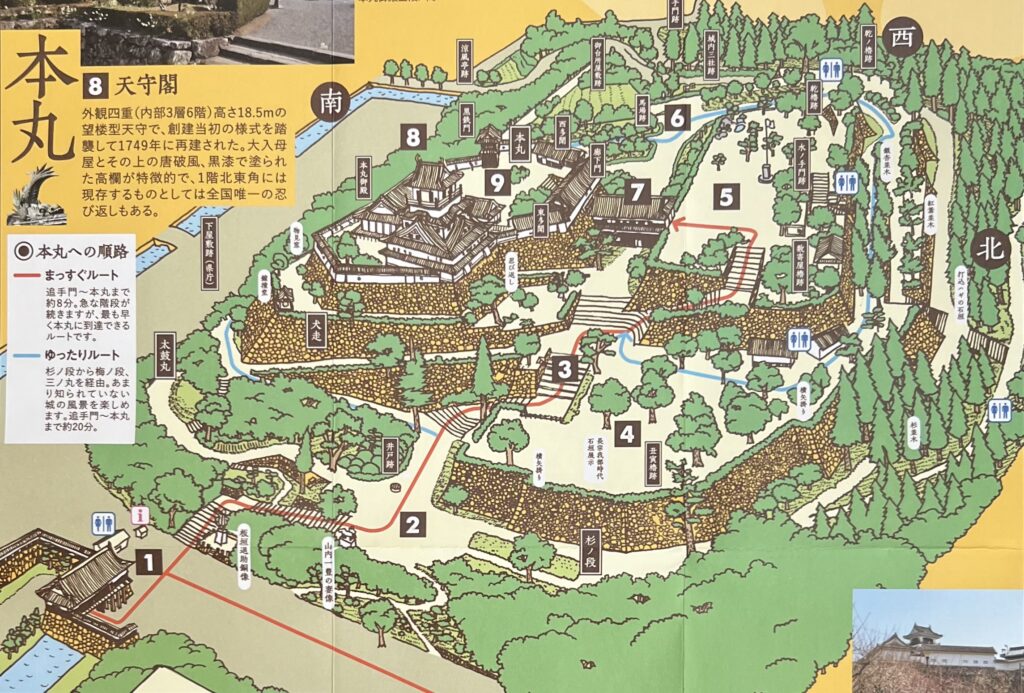

この高知城のパンフレットにある、”まっすぐルート”で登って行きました。

板垣退助像

途中に板垣退助の像がありました。高知市出身だったんですね。

失礼な話ですが、自分にとっては、板垣退助=お札 のイメージが強いのです。しかし、何円札だったのか覚えてなかったので調べてみるとなんと、100円札。そんなことを知っているなんて、年齢がバレますね。

像の脇にあった掲示板の内容をまとめてみますと、

・近代日本の道を開いた自由民権運動の最高指導者

・自民党の先祖とされている。

・維新後、高知に立志社を創立して自由民権論を唱えた。

・自由党総理に推された翌春、東海道を遊説の途上、岐阜中教院で暴漢に刺された。

・その時の言葉、「板垣死すとも自由は死せず」は名文句となり、怒濤の如く全国に伝承され自由を求めて闘う人々を大いに勇気づけた。

ということです。高知県は、日本をなんとかしたいと立ち上がった政治家を多く輩出しているんですね。

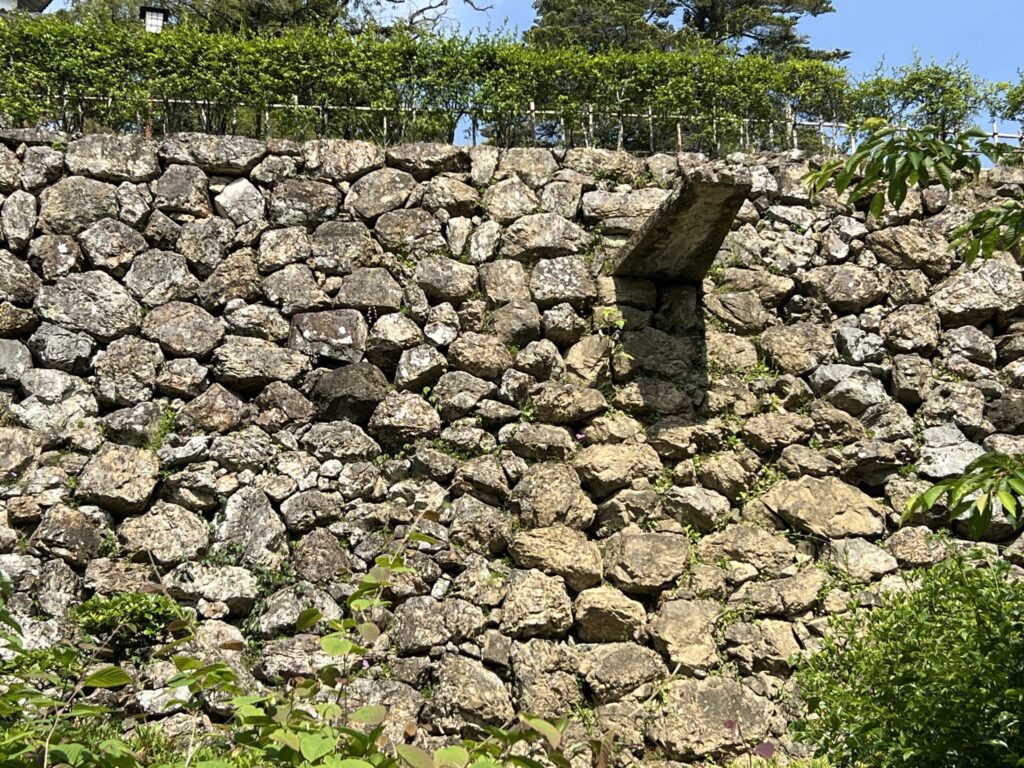

石樋

さらに進んでいくと、石垣の上の方に何やら突き出した板のようなものに気づきました。

これは、石樋と呼ばれているそうです。脇にあった掲示板の内容を引用させていただきます。

高知県は全国でも有数の多雨地帯のため、高知城も特に排水には注意が払われている。

石樋は、排水が直接石垣に当たらないように石垣の上部から突き出して造られており、その下には水受けの敷石をして地面を保護している。

このような設備は雨の多い土佐ならではの独特の設備で、他の城郭では見ることのできない珍しいものである。

石樋は本丸や三ノ丸などを含め現在16ヶ所確認されているが、下になるほど排水量が多くなるため、この石樋が一番大きく造られている。

とのこと。その土地独特の事情を垣間見ることができますね。

山内一豊の妻像

脇にあった掲示板の内容を引用させていただきます。

山内一豊の妻は、弘治3年(1557)生まれ。通称千代といわれているが、これを裏づけるたしかな資料はない。出身についても通説では近江国(滋賀県)浅井氏の家臣若宮友興の娘とされているが、近年では美濃国(岐阜県)八幡城主遠藤氏の娘ともいわれている。

幼い頃父を失い、17、8歳の頃一豊と結婚、貧しい暮らしの中で家を守り、戦いに明け暮れる一畳の出世を助けた逸話が残されている。中でも結婚の時持参した 10両の金を出して一豊に名馬を買わせ、それが織田信長の目にとまって出世の糸口になった逸話は広く知られている。

また、関ヶ原の戦いの前に、笠の緒に縒りこめた手紙で関東にいる一豊に大阪方の情報を知らせ、その進路を決定づけさせたことが一豊の土佐一国領主への道を開くことになった。手芸や文筆にもすぐれ、賢夫人として知られている。元和3年(1617)12月4日、京都で没、61歳。法号見性院。この銅像は昭和40年(1965)2月26日に除幕された。

いわゆる、内助の功。この奥様あっての一豊だったことがわかります。

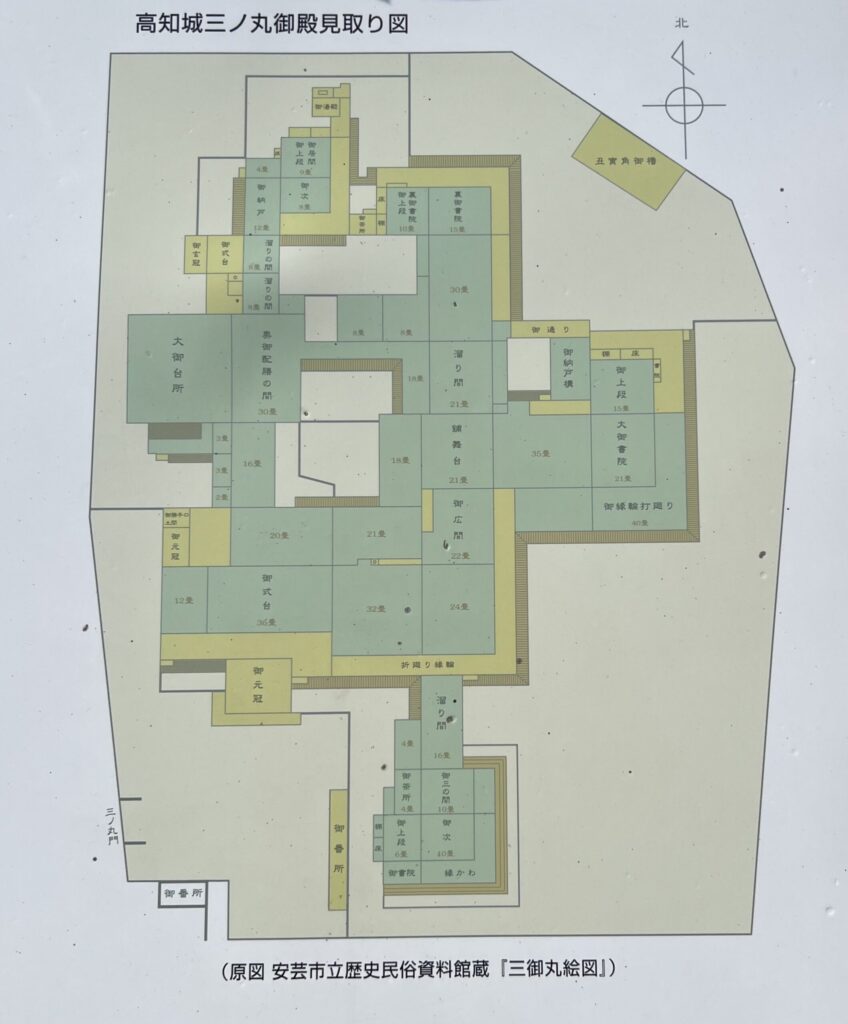

三の丸

進んでいくと、迫力ある石垣が見えてきます。三の丸の石垣です。

階段を上がっていくと、三の丸に到着。

かなりの面積、広さがありました。

三の丸は、一般的に家臣の屋敷や武家屋敷などが配置され、城の防御機能を補完する役割も担っているとのこと。このエリアに、当時はこのような御殿が立っていたとのことです。

詰門

さらに進んでいくと、正面に大きな門がありました。ここは、詰門と呼ばれていました。

脇にあった掲示板の内容を引用させていただきます。

詰門は本丸と二ノ丸の間に設けられた空堀をまたぐかたちで建てられており、橋廊下という旧名がある。階上が登城した武士の詰所となっていたため、現在は訪問と称している。東の出入り口は右寄りに設けられ、西の出入り口は中央につけられていて、筋違いになっている。これは攻め上ってきた敵が容易に通り抜けられないようにという防衛上の配慮によるものである。また、東からこの門を突破しても容易に本丸には行けないようになっている。一階部分の南寄りは籠城のための塩を貯蔵するようになっていた。中二階部分は窓もなく物置であったと考えられる。二階は二ノ丸から本丸への通路でもあり、内部の3室を畳敷きとし、家老・中老・平待と身分に応じて詰める場所が定められていた。板の間の東南陽には非常の場合の階下への道が設けられている。また、東面に3カ所、西面に5カ所の隠し銃眼(狭間)も設けられている。

防衛の意味での重要性を感じます。

詰門の左手にはもう、本丸(天守閣)が見えてきています。この時は、何も知らずこの写真に写っている階段を登って行きましたが行き止まり。

結局、詰門の右手にある階段を登って、二の丸に向かいました。

二の丸

二の丸の面積は、三の丸に比べてそれほど広くありませんでした。城主の住居があった場所とも言われますので、それほど広くなくてもいいのでしょう。

本丸

橋廊下

二の丸を左側に、本丸の入り口があります。

ここが橋廊下と呼ばれています。これは、先ほどの詰門の上の部分で、二の丸と本丸を繋いでいます。

入り口を入ると板の廊下が続いています。

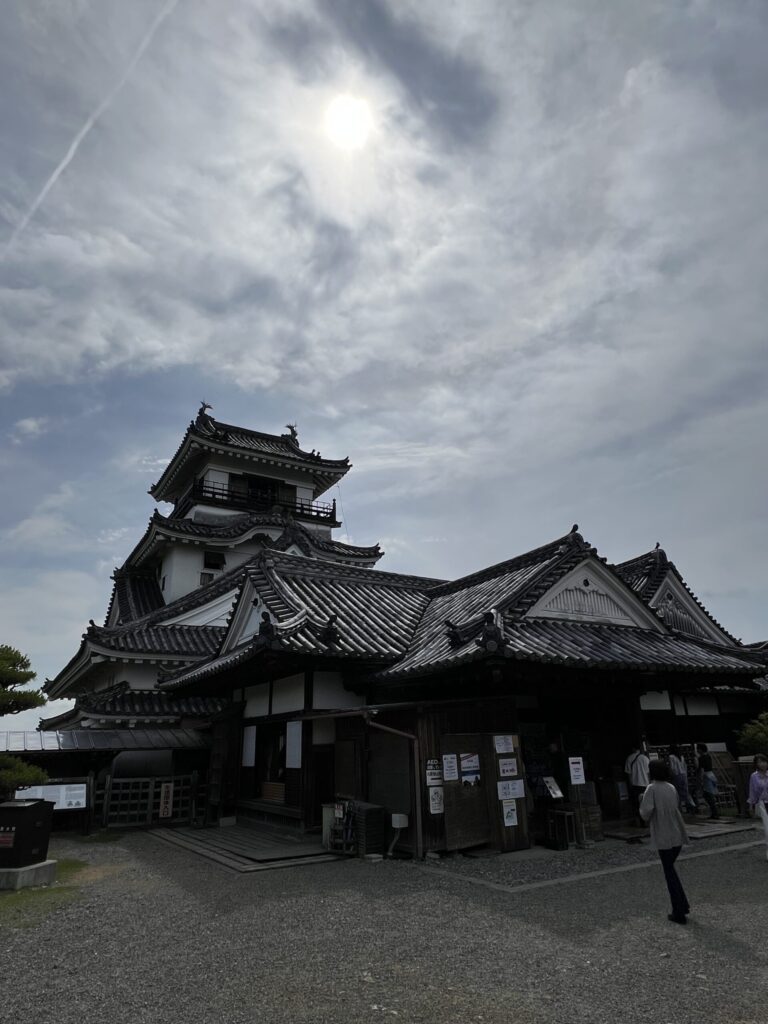

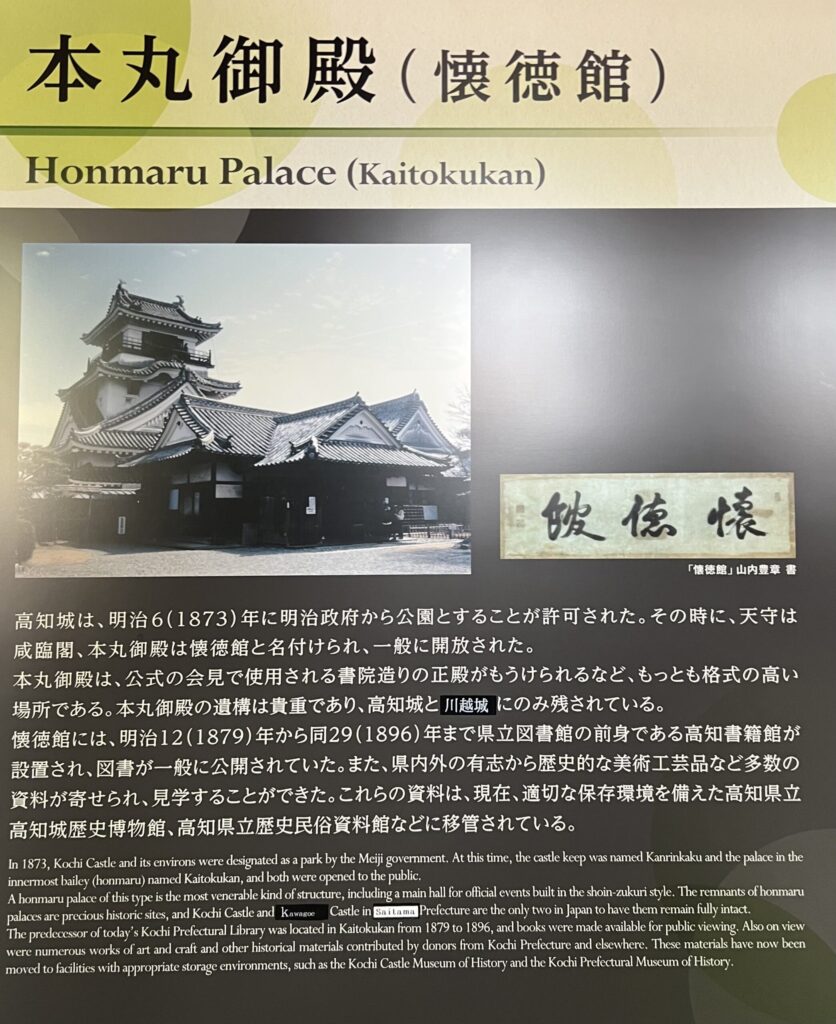

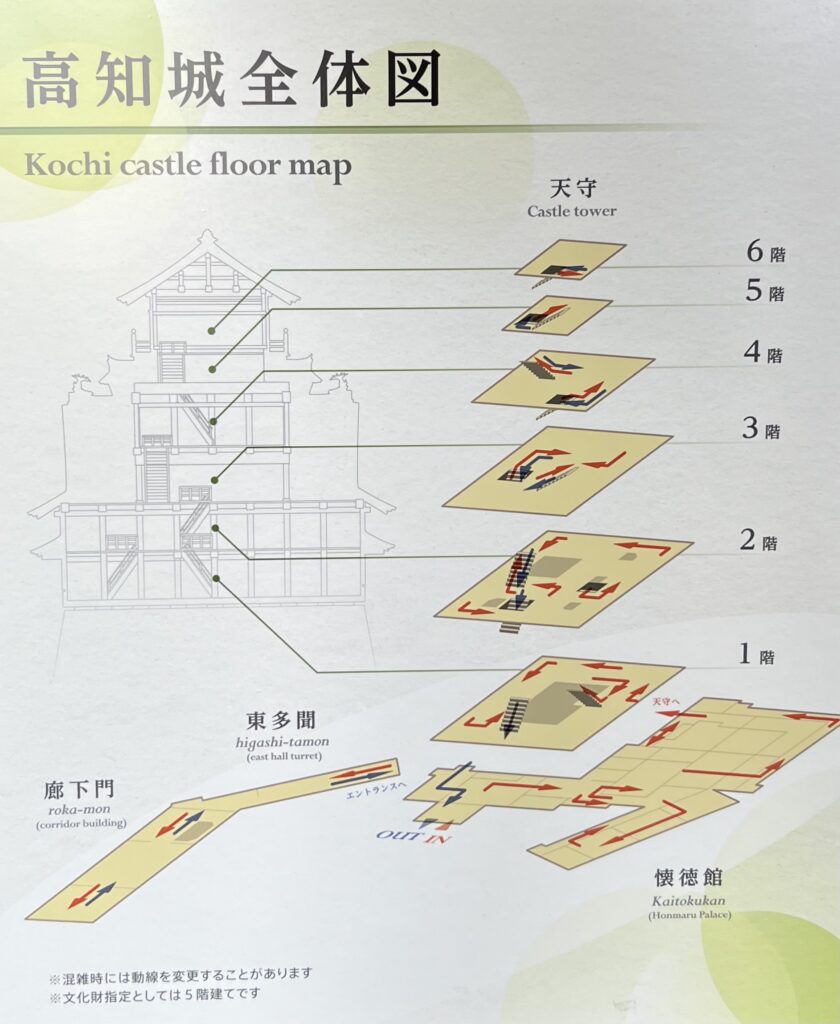

本丸御殿(天守閣)

橋廊下を過ぎると、本丸が見えてきます。

本丸についての説明がありました。

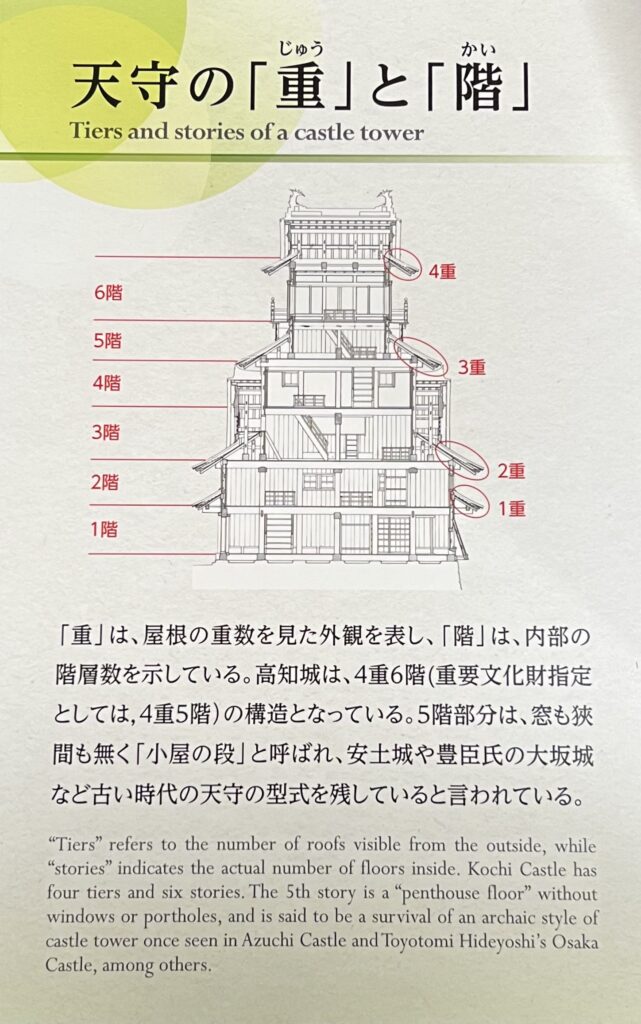

6階建の構造です。

ちなみに、屋根の数と階層は一致していないのですね。天守は4重6階と呼ぶそうです。

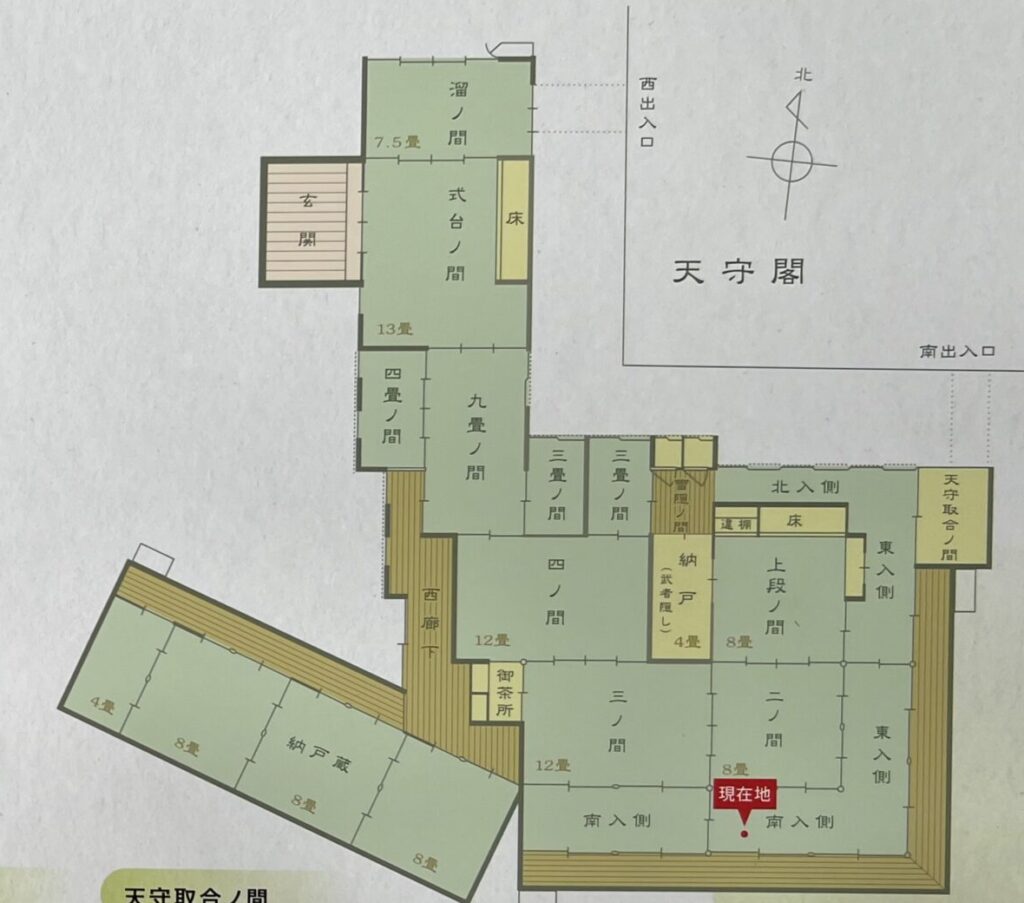

書院造

こちらが書院造のお座敷。

間取りはこうなっています。細かい多くの部屋で構成されています。

最初の本丸の説明にもありましたが、脇にあった掲示板にも、格式の高さを象徴するものだということを教えてくれています。

書院造は主室の床を一段高くして上段とすることや座敷飾りの位置、装飾などにより、身分と格式の序列を表現しており、武家の権威を象徴する建築様式である。

物見窓

この写真の塀には2段の横長の窓があります。これは、周囲を監視する監視用と鉄砲を打つため用の2つの役割があります。

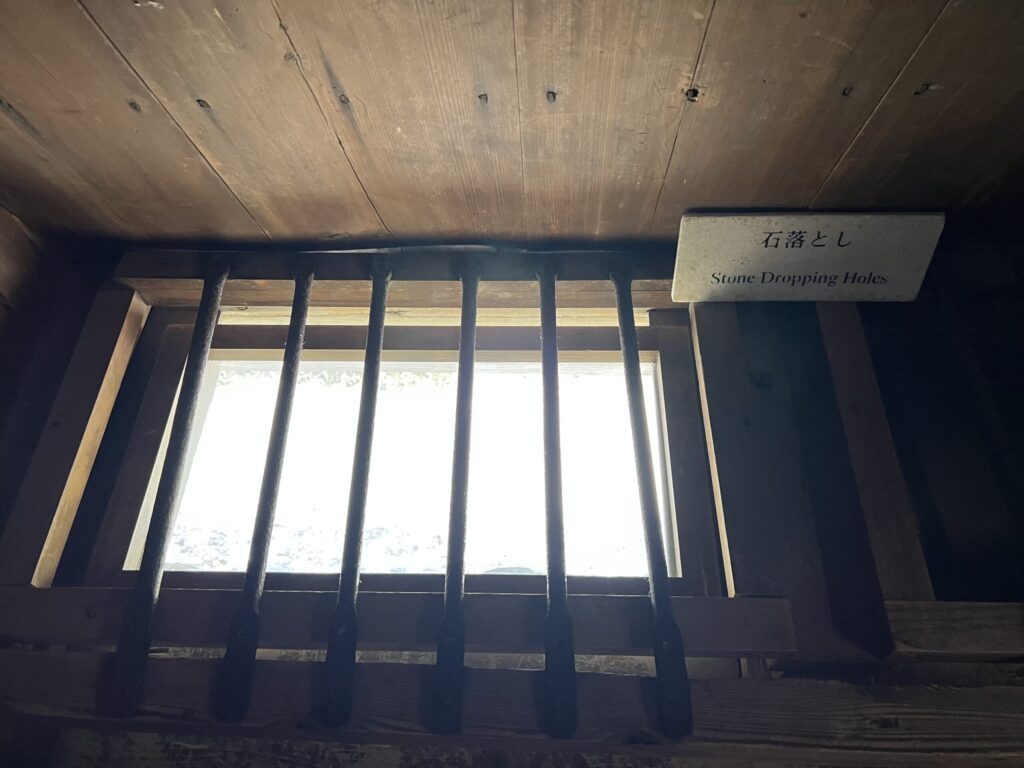

石落とし

これは、説明するまでもなく文字通り”石落とし”。石垣の下まで来た敵に、石や熱湯を落とし、弓や鉄砲まで使って攻撃していたとのこと。こりゃ敵はたまりませんな。

銃眼

ここはまさに、銃で攻撃する窓です。伏せ撃ちが出来るよう窓より下の位置に設けられているとのことです。

ジオラマ

築城の様子を表現したジオラマがありました。当時の民衆が人力でこの城を建築している様子がリアルにイメージできました。こんな作業を人力なんて、本当に途方もない作業ですね。昔の人が現代人に比べて短命なのがわかる気がします。

また、城全体のリアルなジオラマもありました。

最上階の景色

最上階の景色は、高知市内が見渡せます。

こちらは、北側の景色。二の丸、三の丸も見えています。

こちらは、東側、ひろめ市場や商店街の方向の景色です。

こちらは、南側、市役所や滞在したホテルの方向の景色です。改めて、高知市は山に囲まれた場所なんだなあと思いました。山も海も近くて本当にいいところですね。

鯱鉾が見えました。この鯱鉾は、掲示板の説明によると3階ほど落下したことがあるそうですよ。怖いなあ。

大丈夫か?お土産のパロディステッカー

本丸の出口にあるお土産屋さんで目にしたもの。尾道に続き、ここ高知でも、こんなにパロって大丈夫なのか?と思うステッカーを発見。スタバ、レッドブル、ケンタッキー、バイクのヨシムラ、ノースフェイスの各デザインの龍馬ステッカー。本当に著作権で訴えられないんでしょうか?

③ひろめ市場

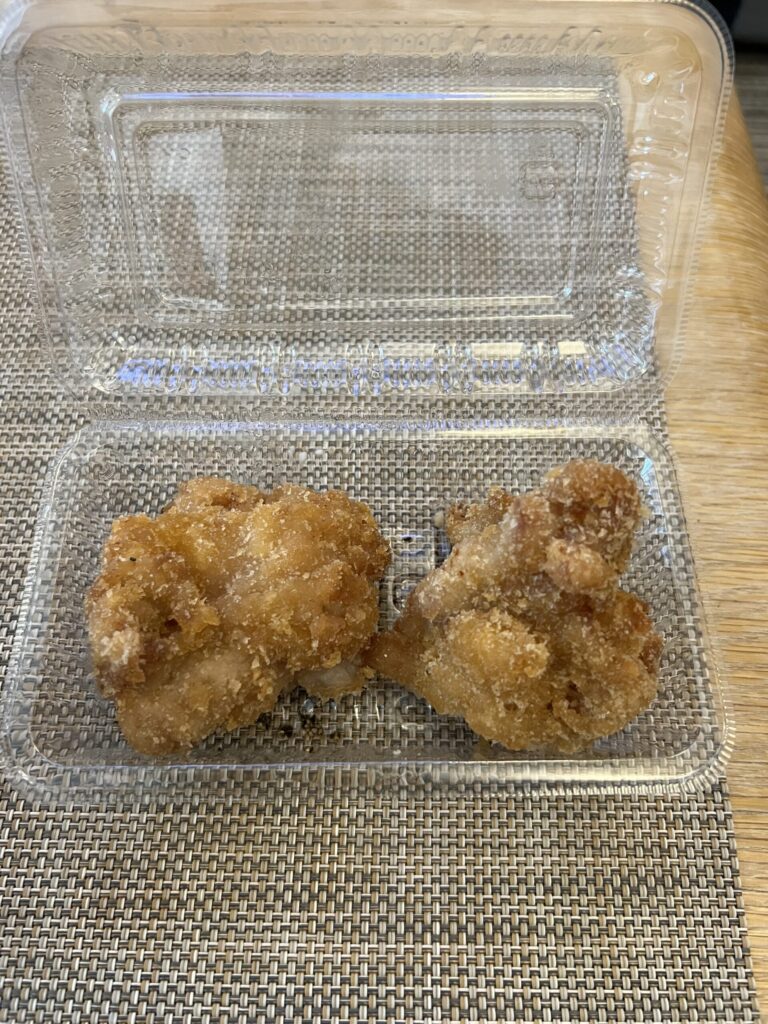

高知城を後にして、ちょっと小腹が空いたでひろめ広場に寄り道しました。

前日夜の居酒屋モードだったのとは違い、朝の表情のひろめ市場。市場内を歩いていると、「高知名物のいも天」に奥様が飛びつきました。テレビでみたことがあるお店だったそうです。

こちらが、「いも天」。外がカリカリで、中ふんわり柔らかいさつまいも。初めて食べた食感でとても美味しかったですし。小腹が満たされました。

④はりまや橋

続きては、帯屋町商店街を突っ切って、はりまや橋に向かいました。

商店街から外れて、はりまや橋が近づいてくると、気持ちのいい小径が現れました。

涼やかです。

はりまや橋に到着。

掲示板の説明によると、

藩政時代、堀で隔てられていた豪商播磨屋と、富商櫃屋が互いの往来のために突けた私橋が、後に「はりまや橋』と呼ばれるようになります。当時は、簡素な木造りの橋でした。

今や観光の名所になっていますね。

⑤高知よさこい情報交流館

はりまや橋を後にして進んでいくと、高知よさこい情報交流館に到着。

徳島の阿波踊りは有名ですが、自分のよさこいのイメージは、それに似たものというくらいのものでした。

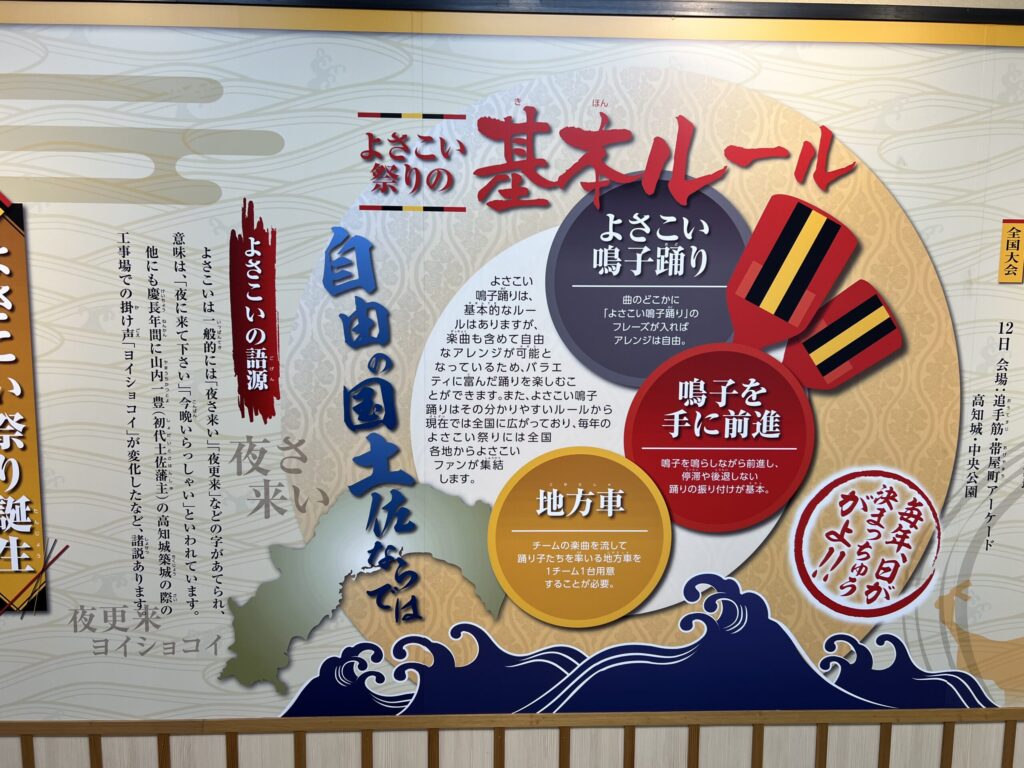

よさこいも、高知の観光振興のためにはじめられたものではあります。よさこいは、こちらの写真にもあるように、

・よさこい鳴子踊りというフレーズを入れること

・鳴子を手にして前進すること

・チームの楽曲を流して踊り子たちを率いる地方車を1チーム1台用意することが必要

の3つの基本的ルールがあるだけ。かなり自由度が高く、アレンジができることから、参加者がオリジナリティの出せるお祭りだと言えます。

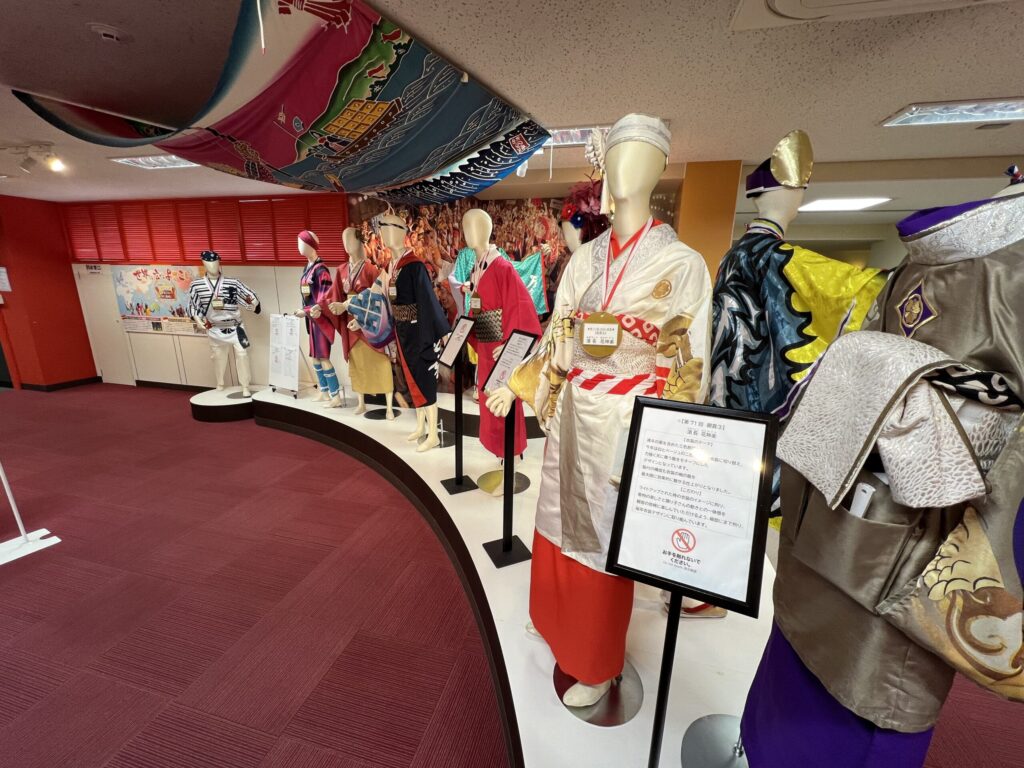

衣装もオリジナリティ溢れるものばかり。

こちらが鳴子の実物。

この写真のように、左右に開いて、音を出します。

どんな様子なのかと、動画を漁ってみました。

各チーム、オリジナリティ溢れる踊りを披露していました。本当、楽しそうですね。これを生き甲斐にする気持ちもよくわかります。

また、調べてみると、日本全国によさこい祭りというものが分家していることがわかりました。北海道には”よさこいソーラン祭り”というまた違った流派になって、もうそっちはダンスバトルみたいになっていますね。面白いと思います。

⑥龍馬の生まれた街記念館

よさこい交流館を後にして、次は、”龍馬の生まれた街記念館”です。ちょっと距離があるので、路面電車に乗って向かいました。

ちょうど、トムとジェリーのカラーリングの電車に乗ることができました。

外見は化粧をして綺麗でしたが、中身は本当クラシック。松山で乗った路面電車と同世代だと思われます。

トムとジェリーが至る所にいて、楽しませてもらいました。子供の頃からよくみていたアニメなので。

そして到着。

前日の龍馬記念館でかなり勉強した気でいたので、なんとなくの復習みたいな感じになりました。出口には銅像があり記念写真を撮りました。

お土産屋には気になる帽子が。色といい、名前といい、浦和の渡辺凌磨選手にぴったりなキャップだと思いました。

⑦坂本龍馬 誕生地

龍馬の生まれた街記念館をのすぐ近くに、龍馬の誕生地(生家)がありました。

建物と建物の間に、記念碑が建てられていました。

⑧レッツゴーザンギ83

もうお昼の時間になりました。それなりに歩き回って結構疲れたということで、ホテルの近くにあった唐揚げ屋さんで昼食を取ることにしました。

「ザンギ」と言えば、北海道で聞く唐揚げの呼び名。高知で聞くと思いませんでした。

2人ともザンキ定食(1100円)で、自分はガーリックブラックペッパー、奥様はプレーンをオーダー。

そして、料理が来てみてビックリしたのが、ザンギのサイズ。1個のサイズが巨大なのにそれが4個。2人分で8個もあります。ちょっとビビりました。

結局自分は食べ切ったものの、奥様は半分しか食べれず。お持ち帰りで、夜のビールのおつまみになりました。

味は、本当に美味しかった。唐揚げ大好きな自分としても唸る味でした。ザンギというよりも、ケンタッキーフライドチキンのような味わい。持ち帰って冷めた後に食べても、美味しかったです。ごちそうさまでした。

⑨ホテル サンリバー四万十

お腹いっぱいになったところで、レンタカーを引き上げて、本日宿泊の四万十に向かいました。

16時頃、ホテルに到着。ホテルサンバレー四万十さんです。

このホテルの特徴をまとめるとこうです。

・客室はは贅沢なくらい広い!

・くつろげるソファーあり

・ベッドも柔らかすぎず硬すぎず、寝心地良し

・お風呂とトイレが別

・お風呂は広くくつろげる。

・朝食バイキングは、バラエティに富んだメニュー!しかも500円

・リーズナブルな価格(ツインで1.2万円)

こんなにサービスして大丈夫と思うほど大満足のホテルでした。

客室はこんな感じでした。

ホテルに到着して、運転続きの自分は疲れが溜まっているのを尻目に、奥様は相変わらず元気いっぱい。チェックイン時にレンタサイクルを2台借りようとしているので、1台にさせ、お1人で行ってもらうことにしました。あー恐ろしやー。

残されたというか、残った自分は、ザンギをおつまみにビールでした。

翌日の朝食は、こちらで。

バイキング形式でしたが、種類も豊富で地のものも多く、食べ応えのある朝食でした。鰹のタタキまでありました。

5日目はここまで

5日目は、高知市内観光したのち四万十方面に向かいました。

6日目は、四万十川を北上し、松山市に戻ります。

それでは次回。

[…] 【四国の旅⑤ 高知市内観光編】四国の旅 5日目は高知市内観光です 2年越しで実現した四国への6泊7日の旅。 ※全体の流れは、こちらのまとめ記事をご覧になってく… […]